四季の花畑の裏側にあるのは、人を育て、地域をつなぐ“見えない農業力”。国内有数の苗生産会社が目指すのは、“地域と人を育てる農業”。

(取材日:2025年9月30日)

①はじまりの物語

山陽小野田市の海沿いに広がる「花の海」。

春にはネモフィラや菜の花、夏にはひまわり、秋にはコスモスが咲き誇り、四季折々の花畑が訪れる人の心を癒してくれます。

けれども、ここがいまのように美しい景観になるまでには、長い年月と並々ならぬ努力の積み重ねがありました。

花の海は、船方農場での苗づくり研究を背景に誕生しました。

創業者の前島社長は20年以上前、「これからの農業は、苗の大量生産と安定供給が鍵になる」と確信し、

この地に目を留めました。そこはかつて、長い間手つかずのまま眠っていた干拓地。

風が強く、土は硬く、塩分を含むため作物を育てるには決して容易ではない土地でした。

それでも、前島社長は“この土地を生かすことこそ地域の未来につながる”と信じ、

この干拓地に大規模農園を立ち上げました。

緑肥を植え、堆肥を重ね、季節ごとに土を改良しながら、ゆっくりと命を吹き込んでいったのです。

そうして少しずつ土地が息を吹き返し、やがて全国へ苗を供給する体制が整っていきました。

いまでは、全国のホームセンターや農家へ向けて多種多様な苗を送り出す、国内有数の苗生産拠点として知られるまでに成長しています。

この地に息づくのは、花や野菜だけではありません。

挑戦を恐れず、何度でも土を耕し直す人々の情熱と、地域の未来を育てるという強い使命感です。

「花の海」は単なる農場ではなく、日本の農業を支える“苗の発信基地”であり、

地産地消の新しいかたちを示す希望の象徴でもあります。

② “花畑や苺狩り”の裏にある真実

四季折々の花畑や、甘い香りに包まれた苺狩りの光景――

「花の海」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、そんな華やかで穏やかな風景でしょう。

しかし、その美しさの裏側には、もうひとつの“真実”があります。

実は「花の海」は、国内有数の苗生産会社なのです。

売上の約8割を占めるのは、花や野菜の苗の生産・出荷。

全国のホームセンターや農家に届けられている苗の多くが、この場所で育てられています。

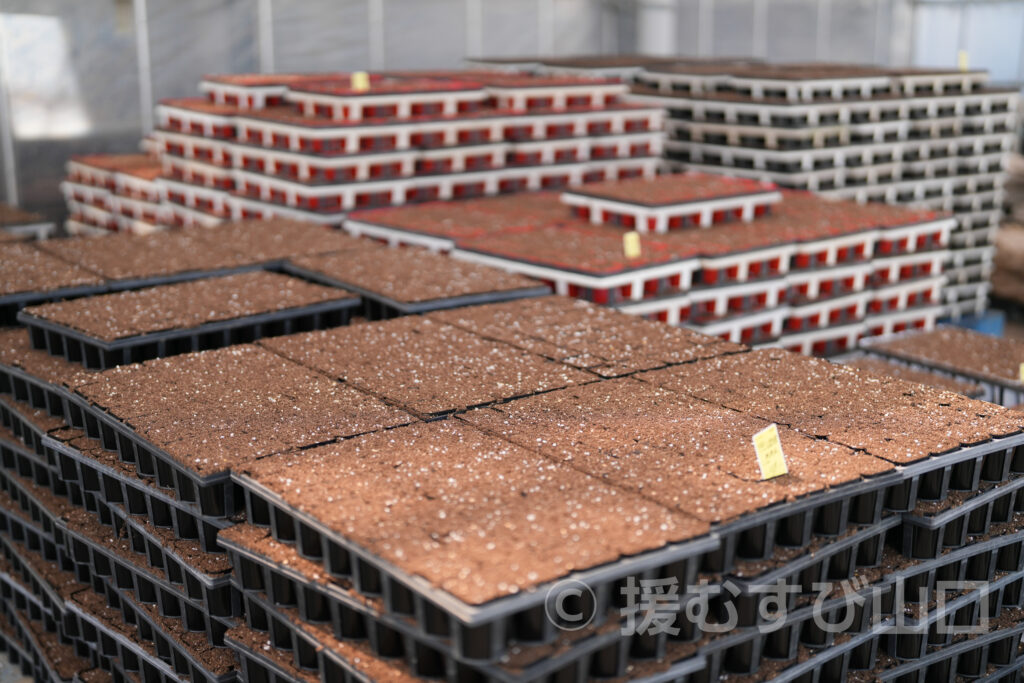

生産はすべて徹底したシステム管理のもとで行われています。

種をまく時期から温度・湿度・光量・水分までをデータで管理し、

発芽から出荷までの過程を緻密にコントロール。

一本一本の苗が、まるで“農業の赤ちゃん”のように大切に育てられています。

この高度な生産技術こそ、花の海の本質。

観光農園としての苺狩りや花畑も、すべてこの基盤があるからこそ実現できています。

「見える景色」と「見えない努力」。

その両輪がかみ合って初めて、花の海というブランドが成立しているのです。

花を咲かせるために、まず苗を育てる。

“美しさの裏に科学と情熱がある”――それが、花の海の真の姿です。

③地産地消と食とのつながり

花の海では、苗づくりの技術を活かして、

苺やブルーベリー、スイートコーン、落花生、白菜など多彩な作物を育てています。

それらの農産物は直売所やレストランを通じて消費者に届けられ、

地域の食文化と確かな絆を結んでいます。

中でも人気なのが、規格外の玉ねぎから生まれた「たまたまドレッシング」。

形が不揃いで市場に出せない玉ねぎを捨てずに活かす――

そんな“もったいない”の想いから、地元の醤油蔵と協力して開発された商品です。

新玉ねぎを使ったその甘みと香りは格別で、まさに“地域の味”を感じさせてくれます。

この一瓶には、花の海が掲げる“循環の哲学”が凝縮されています。

苗を育て、野菜を育て、余ったものは土へと還す。

「育てる」と「還す」を繰り返すことで、自然と地域が共に生きるサイクルを描いているのです。

花の海の“地産地消”は単に「地元で採れたものを地元で食べる」ということではありません。

この土地で生まれ、この土地で循環し、また新しい命を育てる――

その循環の中心に、人と自然の共生があります。

④農業体験と食育

花の海では、訪れた人が“農業を体験する”ことで、食と命のつながりを実感できるようにしています。

「花海チャレンジ」と名づけられた体験プログラムでは、

子どもたちが畑に入り、苗を植え、育て、収穫し、時には調理までを体験します。

「旬を知ること、土に触れることは、子どもたちにとってかけがえのない学びです」と金子部長。

実際、子どもたちは野菜を植えた時と、収穫して口にした時の表情がまるで違うといいます。

自分の手で育てた作物を食べる喜びが、“食べることへの感謝”へとつながっていくのです。

さらに、花の海では地域の学校や児童施設との連携も進めており、

農業を通じた教育の場としても大きな役割を果たしています。

「花の海で一番育っているのは“人”かもしれません」と金子部長は語ります。

この言葉に、すべてが凝縮されています。

花を育て、野菜を育て、苗を育て、そして人を育てる。

花の海の活動そのものが、“未来を耕す教育”になっているのです。

⑤観光と交流の広がり

花の海といえば、やはり四季折々に咲き誇る花畑が有名です。

春のネモフィラ、夏のひまわり、秋のコスモス。

見渡す限りに広がる色彩の波は、まるで風が描いた一枚の絵画のようです。

光の向きが変わるたび、同じ場所がまったく違う表情を見せてくれる。

実を言うと、私――援むすび山口の地産地消プロデューサーは、カメラが好きで、プライベートでもこの花の海をよく訪れています。

季節ごとに咲く花々を撮りながら、光の粒や人々の笑顔の中に、この場所が持つ“あたたかい物語”を感じてきました。

だからこそ、この花畑が単なる観光名所ではなく、“地域と人を結ぶ風景”だと強く思うのです。

けれども、最初からこのような花畑があったわけではありません。

もともとは、荒れた干拓地の土壌をよくするための「緑肥」として花を植えたのが始まりでした。

土地を整えるためにまいた花が、やがて地域の象徴となり、人々の心をつなぐ風景になった――それが花の海の歩みです。

カメラのファインダー越しに見ると、花々は単なる被写体ではなく、生きた証のように感じられます。

風の流れ、太陽の角度、子どもたちの笑い声――どの瞬間も、“いま”しか撮れない奇跡の一枚です。

金子部長も語ります。

「花畑の魅力は、写真では伝えきれません。風や香り、空気のやわらかさまで、五感で感じてほしいんです」

無料で開放されているのも、この農園の大きな特徴です。

「地域の人たちに気軽に花を楽しんでほしい」という想いから、入場料は取っていません。

多くの観光地が“集客”を目的とする中で、花の海は“共有”を大切にしています。

訪れる人が写真を撮り、その写真をSNSで誰かに伝える。

そのつながりの連鎖こそが、援むすびの理念「むすび」を体現する光景なのです。

そして忘れてはいけないのは、この風景の土台を支えている“苗づくりの技術”です。

花を咲かせる前の「根」の部分こそ、花の海の真の力。

システム化された生産体制と人の手のぬくもりが共存することで、季節ごとにこれほどのスケールの花畑を咲かせることができるのです。

私はファインダーを覗くたびに思います。

この風景は、自然が偶然つくったものではなく、

人と自然と努力が共鳴して咲いた“地産地消の花”なのだと。

⑥援むすび山口ぶっちゃけインタビュー(金子部長)

――現場で輝くリーダーの“素顔”に迫る

Q1. 個人的に好きな農林水産物、特産品、加工品は?

「山口の“ういろう”が好きなんです。特に栗入りのやつが最高ですね。」

取材中、少し照れくさそうに笑いながらそう話してくれた金子部長。

現場では厳しくも頼れる存在ですが、実は甘党という意外な一面を持っています。

「仕事が終わって、あのやさしい甘さを食べるとホッとしますね。」

その言葉には、忙しい日々の中で“ほっとできる瞬間”を大切にする人柄がにじんでいました。

Q2. 心に残る想い出のソウルフードは?

「やっぱり“どんどん”のカツ丼とざるうどんですね。」

金子部長が即答したのは、萩発祥の山口県民の味…「どんどん」。

「カツ丼のあの甘辛い出汁の香り、ざるうどんの冷たい喉ごし。

仕事で疲れたときに食べると、不思議と元気が出るんです。」

かつて東京の大手居酒屋チェーンの”和民”で働いていた経験を持つ金子さん。

多忙な外食業界で全国を転勤しながらも、山口県に来たときは必ず“どんどん”の味を求めたといいます。

それは、金子さんにとって“山口の原点”であり、いまも心のエネルギー源となっています。

Q3. おすすめの観光スポットは?

「花の海から見る夕日ですね。」

取材の日の夕暮れ、金子さんは少し目を細めながら、海の方を指差しました。

「一日の仕事が終わって、ふと外に出ると、

花畑越しに沈む夕日がとてもきれいなんです。

風も光も、季節によってまったく違う表情を見せてくれます。」

その言葉には、自然とともに生きる人ならではの静かな温もりがありました。

花畑に反射するオレンジの光、潮風のやさしい匂い、空を染めていくグラデーション――

「花の海」の一日を締めくくるその景色は、まさに“癒しの時間”そのもの。

「夕日を見ていると、また明日も頑張ろうと思えるんですよ。」

そう話す金子さんの横顔には、

“花を育てる人”としての誇りと、“この土地を愛する人”としての優しさが重なっていました。

Q4. 金子さんの素顔の一面を教えてください。

「実はお肉が大好きなんですよ。牛も豚も(笑)。お酒もほどほどに楽しみます。」

そう言って笑う金子さんの姿は、現場で見せる“リーダーの顔”とはまた違い、

親しみやすく、どこか兄貴分のような雰囲気。

以前は飲食業界で働いていた経験もあり、今の「花の海」でもその経験が生かされています。

「居酒屋の現場で学んだ“チームづくり”と“人との関わり方”が、

農業の現場でも本当に役に立っています。」

その言葉どおり、金子さんは“花を育てる人”であると同時に、“人を育てる人”でもあります。

スタッフ一人ひとりが笑顔で働ける環境をつくり、農業に夢を持てるよう背中を押す――

それが、金子さんのもう一つの使命なのです。

「農業って、自然を相手にしているようで、実は“人”なんです。

人が変われば、花の色も変わるんですよ。」

花を咲かせるのも、人。

苗を育てるのも、人。

そして、未来を耕すのも、人。

金子部長の言葉は、まさに「花の海」の哲学そのものでした。

⑦地産地消プロデューサーの編集後記

今回、地産地消プロデューサーとして「花の海」を取材し、

私はあらためて“地産地消の本質”とは何かを深く考えさせられました。

それは、目に見える「花」や「野菜」ではなく、

その裏にある“人”の物語でした。

金子部長が語った、

「花の海で最も育っているのは“人”なんです」

という一言が、取材の終わりまでずっと心に残っています。

花の海には、誰もが挑戦できる環境があり、

未経験の人も、地元の若者も、そこから新しい一歩を踏み出しています。

苗をつくる技術も、出荷の仕組みも、すべては“人を中心に据えた農業”。

その中で働く人たちは、花を咲かせるように、

少しずつ、自分自身の誇りと自信を育てていました。

現場で感じたのは、

「花を育てる」という営みの中に、

“人を信じる力”と“人を育てる喜び”があるということ。

データで管理された苗の温度を確かめる手、

子どもたちに土の温かさを教える笑顔――

どれもが、「人の手で未来を耕している」瞬間でした。

外から見れば、花の海は観光農園です。

でもその内側では、農業を仕事として選んだ若者たちが日々挑戦し、

地域の新しい可能性を育てています。

言い換えれば、ここは“花が咲く場所”であると同時に、

“人が育つ場所”でもあるのです。

花の海は、全国規模で苗を供給する農業インフラでありながら、

地域の人々の心をつなぐ“学びと希望の農園”でもあります。

その両立こそ、これからの地産地消の姿なのかもしれません。

花を咲かせるのも人。

苗を育てるのも人。

そして未来を耕すのも、人。

この場所に吹く風の中には、

“人の手と想いがめぐる循環”が、確かに感じられました。

花の海を取材して私が確信したのは――

地産地消とは、モノの流通ではなく、“想いの循環”であるということ。

その想いを受け取る人がいて、次へとつなげる人がいる。

だからこそ、花の海で咲く一輪の花も、育てられた苗も、

どこか“人の温度”を帯びているのだと思います。

この取材を通じて私は、

“地産地消は人づくりそのもの”だと、あらためて確信しました。

花の海は、その象徴です。

援むすび山口の読者プレゼント

株式会社 花の海さんより、素敵なプレゼントをいただきました

たまたま余った玉ねぎを活かして誕生した、やさしい甘みの『たまたまドレッシング』。

地元・清水醤油さんと花の海のコラボで生まれた人気商品です。

抽選で5名様に「3本セット」をプレゼント!

応募は「援むすび山口 公式LINE」から

友だち追加後に表示される応募フォームよりご応募ください。

◎ プレゼント応募はこちら(応募は終了しました)

山口県の「地産地消」をもっと愉しもう!援むすび山口

投稿ご覧頂きありがとうございます

山口県の地産地消を愉しむためのWEBマガジンです。7つのカテゴリを通じて多くの人々に発信しています【 #農林水産物 #生産者 #観光スポット #特産品 #グルメ #ソウルフード #食育フードロス 】

◎ 山口県の「地産地消」をもっと愉しもう!

◎ 取材のご協力お願いします

◎ スポンサー募集中!

援むすび山口 事務局

〒751-0822 山口県下関市宝町5-1 有限会社デザインATOZ内

TEL 083-250-7724

——————————◎——————————

◎ 援むすび山口ホームページ[公式]

◎ プロダクションノート

◎ Instagram

◎ X

◎ TikTok@oh_enmusubi

◎ ヤスベェの援むすびチャンネル

——————————◎——————————

#山口県 #19市町

[西部] #下関市 #山陽小野田市 #宇部市

[北部] #長門市 #美祢市 #萩市 #阿武町

[中部] #防府市 #山口市

[東部] #周南市 #下松市 #光市 #田布施町 #平生町 #上関町 #柳井市 #岩国市 #和木町 #周防大島町