世界遺産から地産地消まで、“萩らしさ”を未来へ

萩市には、歴史・文化・自然・食――全てが揃っています。

そして、その中心にいるのが田中文夫市長。今回の取材では、市長の人柄やエピソードに触れながら、未来へ向けた萩市のビジョンをうかがいました。(取材日:2025年5月15日)

世界遺産10周年の節目に

今年、萩の世界遺産は登録10周年という節目を迎えます。田中文夫市長は、「萩の世界遺産は松下村塾だけではありません」と前置きされ、恵美須ヶ鼻造船所跡や反射炉跡、鉄工所跡など、近代日本を形づくった“ものづくりの原点”に話を広げられました。

登録の条件は現状維持であり、往時の姿に復元することはできません。しかし、市長は新しい見せ方を模索されています。

「帆船『みらいへ』で海に出て、当時と同じ景色と潮風を感じていただきたいのです」と語られ、その体験を通じて歴史の重みを肌で感じてもらう構想をお持ちです。さらに、子どもから大人まで楽しめる宝探しイベントを組み合わせ、「楽しみながら学べる世界遺産巡り」を実現したいと意欲を示されました。

市長の言葉からは、単なる史跡として残すのではなく、訪れた人が物語の一部となって萩の歴史に触れられるようにするという、体験型の観光ビジョンが感じられます。

まち全体を体験する「まちじゅう博覧会」

市長は萩の町並みを「屋根のない博物館」と表現されます。市内には国・県・市指定の文化財が225件、地域に根付いた“お宝”は1,600件も存在します。こうした資源を、ただガイドブックで紹介するだけではもったいないというのが市長の考えです。

「五感で楽しんでもらうために、萩焼の絵付けや抹茶の体験、100年続く大漁旗の染色などを組み込んでいます」と市長。城下町の路地を着物姿で散策するなど、日常と非日常が混ざり合う体験も用意されています。

市長は「観光は萩の命綱です。体験から生まれた思い出は、リピーターや移住につながります」と強調されます。その言葉には、地域資源を守り育てながら活用するという覚悟がにじみます。

さらに、ヨルダンの皇太子が視察に訪れ、この「まちじゅう博覧会」の取り組みが観光施策のモデルに選ばれたことも、市長は誇らしげに話されました。国際的な評価は、萩が持つポテンシャルの高さを裏付けるものであり、今後の発展に向けた大きな励みとなっています。

顔の見える販売が生む「萩マルシェ」の力

市長が強い熱意を込めて語られたのが、毎月第3土曜日に中央公園で開催される「萩マルシェ」です。ここでは、40代前後の若手農業者や生産者が、自ら育てた農産物や花を持ち寄り、訪れたお客様に直接説明しながら販売しています。

「作った本人がその場にいて、自分の言葉で紹介する。お客様が『この兄ちゃんが作ったのか』と知るだけで、親しみがぐっと湧くのです」と市長。実際、その交流が生産者のやる気を引き出し、リピーターを増やしています。

マルシェの会場には笑顔と会話があふれ、ただの物販ではない“つながり”が生まれます。市長は「こうして顔の見える販売が広がることで、萩全体のブランド力も高まっていきます」と語り、地域経済の循環を促す仕組みとしての可能性を高く評価されています。

はぎマルシェ実行委員会

榎谷紘司さん(事務局長)や奥富智昭さん(会長)らが中心。

イチゴ狩りや環境に配慮した栽培、地元中学生への職業講話など、次世代への橋渡しにも尽力。

三見シーマザーズ(鯖島食堂)

平成19年に漁協女性部の有志が始めたお弁当づくりからスタート。

今では定食や惣菜加工、配食サービスで地域の暮らしを支え、「日本海定食」や「瀬つきアジ押し寿司」が人気。

萩の酒と食――地域の誇りを形に

話題が萩の酒に移ると、市長の表情はさらに明るくなりました。

「萩の酒は本当に最高です。水も米も精米もすべて萩でまかなっています。東洋美人、長陽福娘、長門峡……どれも自信を持ってお勧めできます」と力強く語られます。

若い社長と杜氏が一体となり、「自分が本当に飲ませたい」と思える酒を造ることができる環境は、全国的にも希少です。市長は「萩のごちそうと組み合わせれば、これ以上ない魅力を生み出せます」と断言され、酒と食を組み合わせた新しい観光商品やイベントの展開にも期待を寄せられていました。

子どもたちが育む未来の食文化と食育

市長が大切にされている取り組みのひとつが、平成26年から続く「朝ごはんメニューコンテスト」です。萩市内の小学生が地元の食材を使って献立を考え、自ら調理し、家族と一緒に食事を楽しみます。

「自分で作ったもの、知っている人が作ったものは、決して簡単に捨てられません」と市長は語ります。こうした体験は、地元の食材を大切にする心を自然に育み、フードロス削減にも直結します。

さらに、地元農産物の生育状況を学校や給食関係者と共有し、旬の食材を教育の場で積極的に活用する取り組みも進められています。「顔の見える地産地消は、食文化を未来につなぐための土台です」との言葉には、持続可能な地域づくりへの確かなビジョンが込められていました。

萩市発・道の駅弁プロジェクトの構想

萩市には県内24か所の道の駅のうち、なんと7か所が集まっています。各道の駅の特産を活かした「道の駅弁プロジェクト」についてアイディアを頂きました。

「三見はアジの押し寿司やアジフライ、旭は笹波豆腐と唐揚げ、多摩川は桃やりんごのフルーツサンド、萩往還は見蘭牛のステーキ……それぞれの地域の個性を詰め込めます」と、市長は具体案を次々と口にされます。

この構想は、道の駅を拠点に市内各地を巡る観光動線をつくり、地元の食材と風景を一度に楽しめる新しい旅の形になると、市長も応援してくれていました。

市長の素顔と日常の幸せ

取材の合間、市長は少し照れくさそうにこう打ち明けてくださいました。

「好きな食べ物はかまぼこ。ソウルフードは『どんどん』です。」

そして、笑いながらこんなエピソードも語ってくださいました。

「実は『どんどん』のメニューに“田中うどん”というのがあるんです。前の社長がなぜそう名付けたのかははっきり言わないのですが、私は“後輩を可愛がってつけてくれたんだ”と思っています。今の社長も、その由来は多分ご存じないでしょうね。だから私も冗談半分で『あれは私が名付けた』と話すんですよ。」

奥様と笠山の喫茶店で海を眺めながらコーヒーを飲む時間が、一番の癒しだそうです。また、趣味はトランペットで、市役所ロビーコンサートや老人ホーム、刑務所でも演奏を披露されるとのこと。「健康の秘訣は3階建ての自宅を毎日上り下りすること」と笑顔で話される姿からは、日々を楽しみながら地域を駆け回る市長のエネルギーが感じられました。

萩らしさとは何か

最後に、市長は未来への展望をこう語られました。

「萩らしさとは、人と人がつながることです。文化も暮らしも食も、交流を通じて価値が深まり、未来に引き継がれていきます。地産地消は単に地元で作ったものを食べるだけではありません。地域と人をつなぎ、循環させる仕組みです。」

市長の言葉を聞きながら、私は改めて確信しました。萩の魅力は“モノ”ではなく“関係性”にこそあります。田中文夫市長の描く未来図は、私が援むすび山口で目指す「人と地域をむすび、循環させる地産地消」の思想と、まっすぐに重なっていました。

地産地消プロデューサーとして感じたこと

初めてお会いした田中文夫市長は、77歳とは思えないほど声に張りがあり、朗らかな笑顔で迎えてくださいました。話しぶりは率直で、時には冗談を交えながらも、萩の未来について語る姿は真剣そのもの。温かさと情熱を併せ持つその人柄からは、長年地域と共に歩んできた重みと、これからも前を向いて進もうとする力強さがにじみ出ていました。

田中市長とお話をして改めて思ったのは、萩の魅力は“もの”そのものではなく、その背景にある“人と人との関係”だということです。歴史的資産も、旬の食材も、味わい深い文化も、それらを語り、届け、体験として共有する人がいて初めて価値が深まります。

市長の口から何度も出てきたのは「顔が見える」「交流が生まれる」という言葉でした。これは私たち援むすび山口が掲げる「ひと・モノ・コトをむすぶ」というコンセプトそのものです。

地産地消とは単に“地元で作ったものを地元で消費する”という経済活動の枠に収まるものではありません。それは地域の誇りを守り、未来へと継ぐための“循環の仕組み”であり、そこに関わる人の心を動かす“物語”です。

田中文夫市長の描く未来の萩は、まさに「人と地域が一体となって育てていくまち」。編集長として、そして地産地消プロデューサーとして、私はこの“萩らしさ”をこれからも掘り起こし、伝え続けたいと思います。

田中市長の話を聞いて思いついたスピンオフ企画

市長との対話の中で最も心に残ったのは、「萩らしさとは、人と人がつながること」という言葉でした。

顔が見える関係、交流が生まれる場、そこから育まれるファン――市長が繰り返し語られたこの流れこそ、地産地消の真価だと感じました。

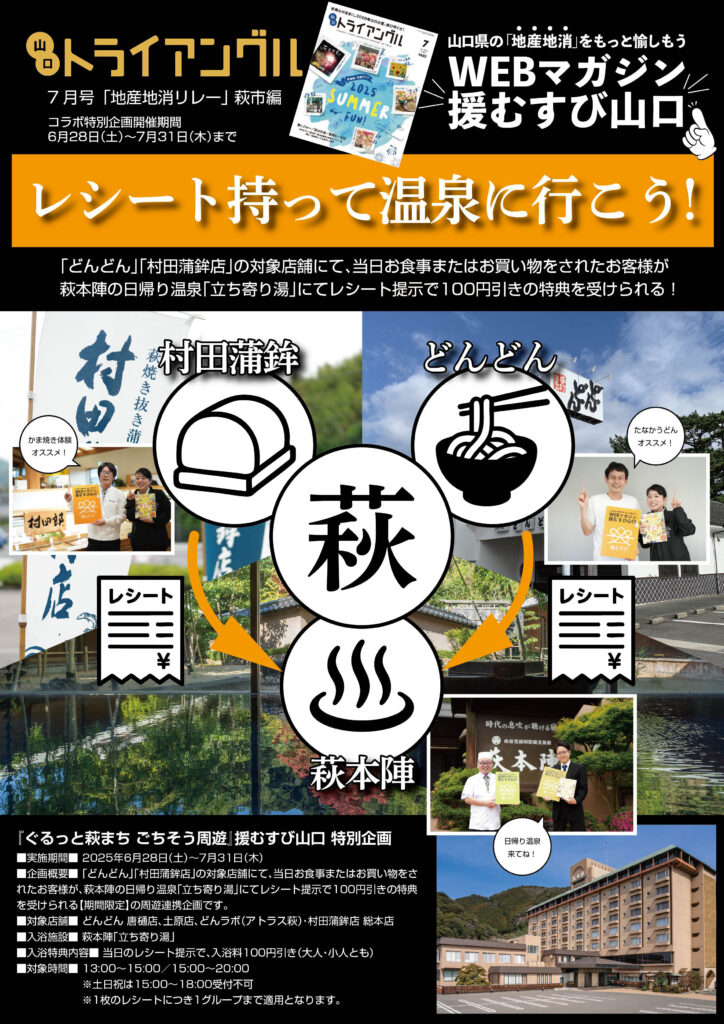

その瞬間、私の頭に浮かんだのが、萩本陣 × どんどん × 村田蒲鉾店による回遊型コラボレーションです。

これは、萩を代表する三つの魅力的な企業・施設を結び、お客様に“萩らしい一日”を丸ごと体験してもらう仕掛けです。

- 萩本陣

美肌の湯として評判の自家源泉を有し、14種類の湯船が回廊式でつながる温泉宿。地元の魚介を贅沢に使った「海鮮雲丹しゃぶ会席」も名物で、食と湯を同時に楽しめる特別な時間を提供しています。 - どんどん

昭和時代の「スナダレストラン」から受け継がれる萩のソウルフード。甘みのある出汁ともちもち麺が特徴で、朝から楽しめるモーニングうどんや「田中うどん」など、地元の味を守りながら進化を続けています。 - 村田蒲鉾店

萩近海で獲れるエソを使い、焼き抜き製法で仕上げる蒲鉾は、職人が一匹ずつ丁寧にさばく“手仕事”の逸品。「刺身のような蒲鉾」と評される品質に加え、新商品「むらてんbits」や萩プリン亭など観光と連動した展開にも力を入れています。

このスピンオフ企画では、どんどんや村田蒲鉾での買い物レシートを萩本陣に持参すると、日帰り温泉「湯の丸」が100円引きになる期間限定特典を設けます。

どんどんでうどんをすすり、村田蒲鉾で職人の味を持ち帰り、最後は萩本陣で湯に浸かる――。市長が語る“萩らしさ”を、まち全体でお客様に感じてもらえる体験がここに形になります。

こうした仕掛けは、単なる販促を超え、「萩に行きたい」という気持ちを作るストーリーです。

援むすび山口の編集長として、この“むすび”の力をこれからも形にし、萩の魅力を県内外へ広げていきたいと思います。

山口県の「地産地消」をもっと愉しもう!

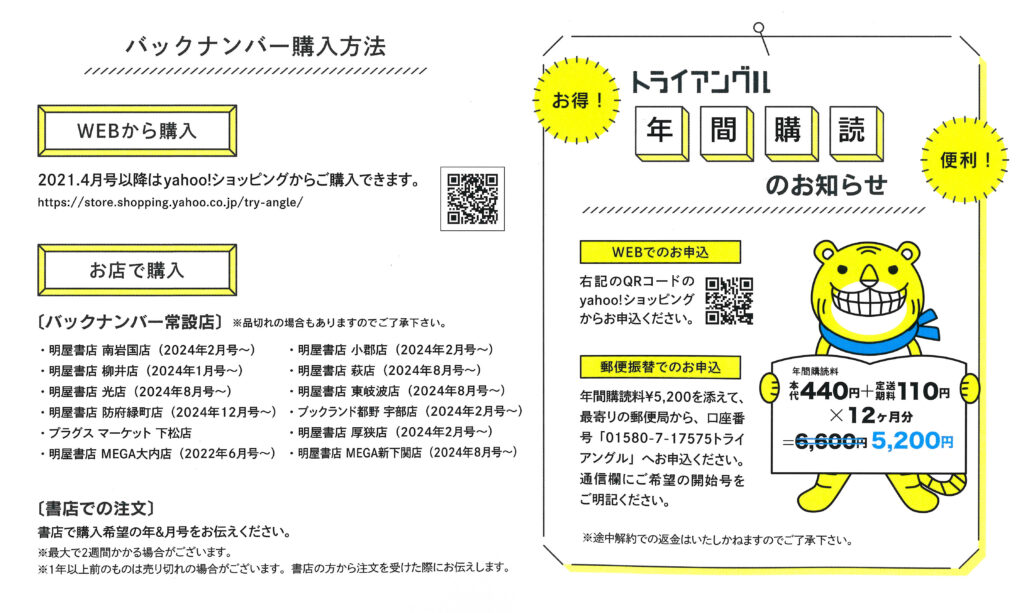

援むすび山口&トライアングルコラボ企画「地産地消リレー 萩市編」はトライアングル2025年7月号に掲載されています。バックナンバーのご購入も可能です。

トライアングル2025年7月号|好奇心のままに。2025年山口の夏、遊び尽くせ!

いつもの倍楽しむ!

夏満喫攻略ガイド

いよいよたっぷり遊びたい夏がやってきます!そこで今月号は夏を満喫する徹底ガイド本として作りました!

夏祭りや花火大会をはじめ、夏ならではの涼やかな絶景、お花の情報、そして夏に食べたいグルメまで。あらゆる角度から「夏」を満喫する方法を攻めてみました。

この一冊がこの夏、あなたのバイブルになりますように!

[特集]

いつもの倍楽しむ

夏満喫攻略ガイド

この夏は皆さんに、夏の山口を思いっきり満喫してほしい!

そんな想いを込めて、夏祭りや花火大会、夏ならではの寺社の風景やひんやり蕎麦まで山口県の夏を思う存分楽しめる1冊をご用意しました。読み進めるほどに、山口の夏をたっぷりとエンジョイする方法が分かるはず!いつもの夏よりも倍楽しい、山口探訪へ出かけましょう。

山口県の「地産地消」をもっと愉しもう!

援むすび山口&トライアングルコラボ企画「地産地消リレー 萩市編」

◎ インタビュー・萩市 田中文夫市長

◎ やっぱりいいね萩市(萩本陣・村田蒲鉾店・どんどん)

◎ ごみを資源に!地産地消の進化形、萩新栄の挑戦

◎ はぎマルシェ実行委員会

◎ 株式会社 三見シーマザーズ・道の駅 さんさん三見

yahoo!ショッピングから購入できます

https://store.shopping.yahoo.co.jp/try-angle/

皆様の声が山口県の地産地消を更に盛り上げます。お気軽に温かいコメントをお寄せ下さい!

→ コメントはこちら♪

——————————◎——————————

山口県の「地産地消」をもっと愉しもう!援むすび山口

投稿ご覧頂きありがとうございます

山口県の地産地消を愉しむためのWEBマガジンです。7つのカテゴリを通じて多くの人々に発信しています【 #農林水産物 #生産者 #観光スポット #特産品 #グルメ #ソウルフード #食育フードロス 】

◎ 山口県の「地産地消」をもっと愉しもう!

◎ 取材のご協力お願いします

◎ スポンサー募集中!

援むすび山口 事務局

〒751-0822 山口県下関市宝町5-1 有限会社デザインATOZ内

TEL 083-250-7724

——————————◎——————————

◎ 援むすび山口ホームページ[公式]

◎ プロダクションノート

◎ Instagram

◎ X

◎ TikTok@oh_enmusubi

◎ ヤスベェの援むすびチャンネル

——————————◎——————————

#山口県 #19市町

[西部] #下関市 #山陽小野田市 #宇部市

[北部] #長門市 #美祢市 #萩市 #阿武町

[中部] #防府市 #山口市

[東部] #周南市 #下松市 #光市 #田布施町 #平生町 #上関町 #柳井市 #岩国市 #和木町 #周防大島町